Entretien-conversation avec Diego Giménez

Édition de Fabrizio Boscaglia.

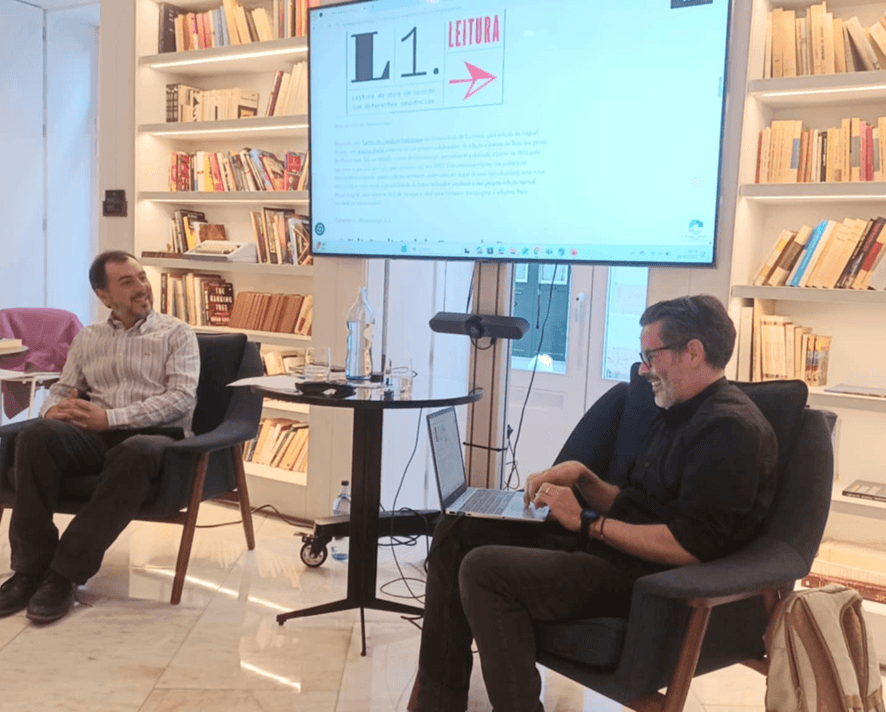

Diego Giménez, enseignant-chercheur à l’Université de Coimbra qui se consacre à l’étude de l’œuvre de Fernando Pessoa, échange avec un autre enseignant-chercheur, Fabrizio Boscaglia, de l’Université Lusophone, à propos de Fernando Pessoa et des technologies numériques. Le point de départ de la discussion est le projet informatique universitaire et portail Arquivo LdoD, une édition numérique et plurielle du Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa, auquel Diego Giménez a participé dans le contexte de l’Université de Coimbra. Les questions et réflexions de Fabrizio Boscaglia sont en gras, tandis que les réponses sont de Diego Giménez.

Bonne lecture !

1. Pourquoi et comment est né l’Arquivo LdoD ?

Le responsable de l’Arquivo LdoD est le professeur Manuel Portela, de l’Université de Coimbra, spécialiste en littérature anglaise, littérature portugaise et humanités numériques. À l’origine, l’idée de ce fichier lui est venue aux alentours de l’année 2009 : il souhaitait exploiter tout le potentiel du Livre de l’intranquillité dans un contexte numérique, c’est-à-dire dans le cadre des humanités numériques et, simultanément, les potentialités des humanités numériques dans le but de représenter et étudier l’œuvre de Pessoa. Nous avons commencé en 2012, et l’Arquivo LdoD a été présenté au public en 2017.

Au vu des nombreuses éditions papier du Livre de l’intranquillité, l’Arquivo LdoD a démontré que cela ne faisait aucun sens d’en privilégier une au détriment des autres. En effet, il n’existe pas un seul Livre de l’intranquillité mais autant de « Livres de l’Intranquillité » que d’éditeurs, ou plutôt que de lecteurs qui se plongent dans les fragments, et qui parviennent à mettre en ordre, pour ainsi dire, leur propre édition, ou leur propre idée du Livre. L’Arquivo LdoD permet, entre autres, à chacun de composer sa propre édition de l’œuvre, et ce en termes d’ordre des textes et du choix des transcriptions. L’Arquivo LdoD accorde ainsi une grande importance à la fragmentation textuelle de l’Intranquillité, désormais représentée de façon multiple et comparative entre les originaux et les diverses éditions.

L’Arquivo LdoD permet d’avoir accès aux éditions de Jacinto do Prado Coelho, Teresa Sobral Cunha et Maria Aliete Galhoz (1982), Teresa Sobral Cunha (1990), Richard Zenith (1998) et Jerónimo Pizarro (2010), et de les comparer. On peut dire que ces éditions ont été considérées, au fil des décennies, les éditions princeps, les plus reconnues et les plus importantes. Par ailleurs, ce qui rend les nombreuses éditions du Livre encore plus intéressantes, c’est que les éditeurs ont donné naissance à un intense débat critique entre eux, voire même dans les introductions, chacun défendant ses propres choix en matière d’édition. Le travail engagé avec le fichier a démontré que chaque édition répond à la lecture et à la subjectivisation de l’œuvre inachevée.

2. Quel a été votre rôle et quelles tâches avez-vous effectuées ?

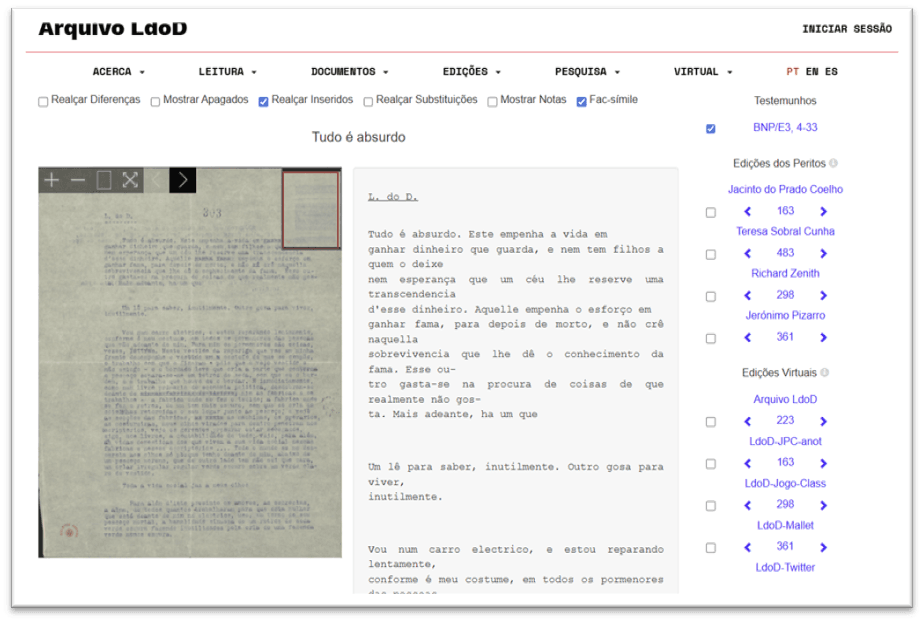

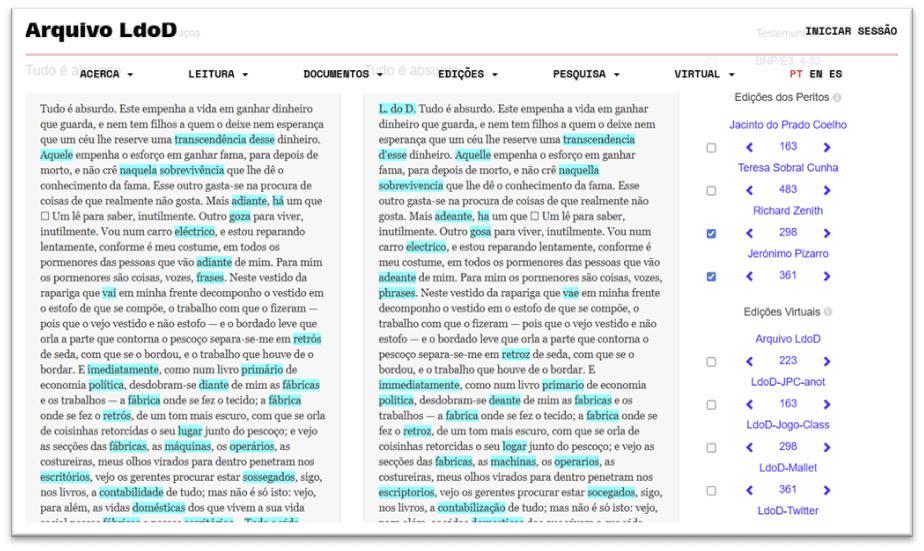

J’ai commencé à travailler sur l’Arquivo LdoD en codifiant les extraits, c’est-à-dire en appliquant un code informatique aux textes, et ce aux alentours de l’année 2012. Tout cela a été réalisé au moyen d’un langage d’encodage (Text Encoding Initiative, ou T.E.I.), à partir du texte original de Pessoa. L’encodage prévoit l’ajout d’un code à un texte original afin que celui-ci puisse être traité et représenté par un logiciel. Cet encodage nous a permis de faire ce que l’on pourrait inclure dans ce que l’on entend par philologie numérique, en représentant numériquement toutes les versions textuelles suggérées par les documents originaux ainsi que par leur comparaison selon les éditions. Par exemple, nous avons souligné les variantes orthographiques : dans le texte original, Pessoa a écrit « attenção », conformément à l’orthographe antérieure à 1911. Certains éditeurs ont adopté l’orthographe moderne, soit « atenção », tandis que d’autres ont conservé l’ancienne orthographe. Nous avons donc encodé toutes ces variantes, entres autres, en leur attribuant un code informatique. Étant donné le volume du corpus, vous pouvez imaginer la somme de travail déployée.

Sur le site, nous pouvons également visualiser chaque document original de Pessoa fac-similé, qu’il soit manuscrit ou dactylographié, ainsi que l’encodage qui en résulte, ce qui nous permet de vérifier si Pessoa, lui-même, y a apporté des modifications ou des ajouts.

L’encodage nous a permis non seulement de voir ce que Pessoa a écrit, mais aussi de mapper et d’analyser d’autres données meta-textuelles, comme, par exemple, le type de papier, le type de feuille, d’encre. Toutes ces informations ont pris la forme d’une description encodée. Il nous a fallu deux ou trois jours pour parvenir à encoder certains fragments, telles étaient les différences textuelles entre les éditions, avec des pages et des pages de code.

3. Parler de Pessoa, c’est comme ouvrir une boîte à l’intérieur de laquelle on ne cesse de découvrir du matériel… Des inédits, des hétéronymes, des éditions… Chaque éditeur est d’ailleurs quasi un autre hétéronyme, puisque chacun d’entre nous, en lisant Pessoa, a ses propres épiphanies et construit son propre Pessoa. Au cours de votre expérience personnelle, en tant que lecteur, éditeur et spécialiste du Livre, qu’est-ce qui a suscité en vous ce projet ?

Il était important pour moi de commencer à encoder les fragments, ce qui impliquait lire, un document après l’autre, ce qui constitue l’œuvre de Pessoa, en les comparant aux diverses éditions publiées. Compte tenu de ma formation antérieure en philosophie, j’avais tendance, en travaillant sur Le Livre de l’intranquillité, pour employer une expression de Gumbrecht, de rechercher une production de sens dans l’œuvre, de rechercher les grands concepts de vérité, de réalité… Je me sentais toujours un peu perdu parmi les grands concepts de philosophie. Mon approche de la littérature d’un point de vue philosophique était fondée sur le sentiment qu’il existe une vérité dans l’œuvre d’art qui échappe à la raison ou à la pensée purement spéculative.

J’ai ressenti comme une épiphanie en lisant et relisant Le Livre de l’intranquillité : « c’est très beau mais je ne sais pas pourquoi ». Jorge Luis Borges a abordé cela avec beaucoup plus d’élégance, car il a toujours soupçonné que le sens, c’est quelque chose que l’on ajoute au poème, que l’on part d’un vide, d’une impression de beauté, et que, ensuite, on cherche du sens. Le travail d’encodage constitue dès lors cette recherche de sens qui, toutefois, n’apporte pas de réponse. Cela m’a permis de lire et de comparer le texte pour ce qu’il est précisément, paragraphe après paragraphe, ligne après ligne. Cette sorte de close reading, de lecture attentive, m’a servi de base à la spéculation ultérieure.

4. Il y a des passages dans Le Livre de l’intranquillité, notamment les vers futuristes de Álvaro de Campos, dans lesquels Pessoa représente, interprète et, en quelque sorte, « chante les louanges » des progrès scientifiques et techniques qui ont connu un élan décisif à cette époque – comme de nos jours malheureusement – en raison des dynamiques belliqueuses de 1914-1918. Comment lisez-vous Fernando Pessoa dans le contexte de l’ère de la technologie et, vice-versa, comment lisez-vous notre ère technologique à la lumière de l’œuvre de Pessoa ? Sans oublier que Pessoa, par le biais de l’hétéronymie, anticipe aussi, peut-être, dans une certaine mesure, l’époque des avatars et des profils fictifs sur les réseaux sociaux…

Je partage cet avis. En effet, les littératures modernistes anticipent des pratiques d’écriture contemporaines. Il y a, à ce propos, une thèse de doctorat de Maria dos Prazeres Gomes, Outrora Agora : Relações Dialógicas na Poesia Portuguesa de Invenção, qui prône que les pratiques d’écriture de la modernité contiennent ou préfigurent les pratiques contemporaines en matière d’écriture. Cela s’explique par l’aspect combinatoire, par le fait que ces pratiques considèrent le langage comme un ensemble d’éléments qui s’associent les uns aux autres – ce qui est au cœur même d’une certaine conception de l’informatique.

Quant à Pessoa en tant que précurseur de la « multiplicité des identités numériques », on peut en effet, en plaisantant quelque peu, considérer les hétéronymes comme des avatars ; sur Internet surgissent des textes et des images où Pessoa est considéré comme étant le véritable et le premier créateur de « faux profils ». Un écrivain comme Fernando Pessoa, entre autres, nous aide, sans aucun doute, à réfléchir sur de nombreuses questions que soulève l’ère technologique actuelle.

Déjà, à l’époque de Pessoa, la Lisbonne du poète est semblable au Paris de Baudelaire, telle qu’elle a été étudiée par Walter Benjamin dans cette émergence de la modernité du XIXe siècle, en parlant de l’acier, de l’intention du daguerréotype et du flâneur. Il y a quelques éléments ou signes de la modernité très présents dans l’œuvre de Pessoa : le tramway, le cinéma, le téléphone, la machine à écrire, le train, l’automobile, etc. Le passage du Livre de l’intranquillité, dans lequel le narrateur Bernardo Soares est dans un tramway et regarde la robe d’une jeune fille, et commence à penser à l’ensemble du processus de production de ce tissu, est un parfait exemple de cela. À partir de cette sensation visible, il se met à intellectualiser la sensation, en pensant à tout le processus de production industrielle, si représentative du système capitaliste. Il décrit déjà très bien tout ce processus, de l’usine jusqu’au corps de la jeune fille, le temps qu’a duré ce voyage en tramway, qui n’a dû durer que cinq, sept minutes, le narrateur affirme avoir vécu toute une vie. Dans ce bref laps de temps, il reconstruit tout un processus de production. C’est un fragment fantastique.

5. Pessoa semble chercher à spiritualiser la technologie, à extraire et, en même temps, à construire ce que quelque chose de froid et mécanique en apparence a de spirituel et, donc, de libre, d’une manière poétique. Il y a là une ontologie poétique de la technologie qui constitue, d’un point de vue philosophique, un défi majeur et fascinant. En ce qui concerne le risque que l’humanité perde le contact avec l’Être à cause de l’« ère de la technique », Heidegger a affirmé, en 1959, que « seul un dieu peut encore nous sauver » de cette déshumanisation. Et il l’a dit rationnellement, philosophiquement, et non pas d’un point de vue religieux. Parallèlement, Heidegger lui-même soutient que celui qui trouve et prononce l’être est le poète, davantage que le philosophe. Est-ce c’est ce que fait Pessoa, autrement dit, est-ce qu’il trouve l’Être dans l’« ère de la technique », comme si c’était à travers lui qu’agit cette divinité qui « peut encore nous sauver » ? Ou, au contraire, Pessoa mythifie-t-il la technologie, qui contribue à cette déshumanisation ?

Il ne fait aucun doute qu’il y a chez Pessoa une poétisation de la vie mais pas dans le sens d’une mythification déshumanisante de la technologie. Son regard et son écriture partent toujours du sens esthético-littéraire. La dimension poétique s’approche de la poétisation de la technique, oui. En ce sens, je partage cette possible lecture « heideggérienne » de Pessoa.

6. Continuons à « jouer sérieusement » : est-ce que le Net plairait à Pessoa, et apprécierait-il ce qu’on appelle « intelligence artificielle » ?

Je pense qu’il aurait adoré l’intelligence artificielle et qu’il aurait pu l’utiliser comme moyen pour créer. Il écrivait très bien à la machine, directement, à un bon rythme. Par exemple, Heidegger, quant à lui, était assez critique à l’égard de la machine à écrire, au motif qu’avec elle tous les hommes sont semblables, parce que la calligraphie disparait et qu’il y a, dans la calligraphie, quelque chose de l’âme qui se transmet. C’est pour cette raison que le philosophe allemand critiquait la machine à écrire. Mais, de façon différente, quand je lis les textes dactylographiés de Pessoa, j’y perçois une âme. Je pense d’ailleurs que la technologie peut avoir de la valeur à condition qu’elle soit utilisée comme moyen de créer. Ce qui n’est pas le cas si elle est conçue comme une divinité ou comme réponse à tout.

7. Il y a des artistes qui, actuellement, utilisent l’IA pour produire des œuvres littéraires. Quant à cet acte de l’artiste de déléguer-céder, on peut s’interroger : où se dirige son art ?

À ce sujet, il y a le livre de Mark Amerika, My Life as an Artificial Creative Intelligence, une sorte d’autobiographie sans faits produite à partir de l’IA. Dans le cadre du projet Pessoa 3.0, nous avons organisé quelques séminaires, consacrés à Pessoa et au contexte numérique, qui ont donné lieu à un numéro spécial de la revue Texto Digital, dans lequel Mark Amerika a publié un texte inspiré de Pessoa, qui fait état d’expériences réalisées avec l’IA. Un autre académicien a publié dans ce domaine, il s’agit de Rio Torres, de l’Université Fernando Pessoa. Il travaille sur la littérature numérique combinatoire. Par exemple, dans « Um Corvo Nunca Mais », il utilise l’informatique pour créer des poèmes à partir de textes de Poe traduits par Pessoa. Récemment, dans le texte « Combinatória, Geração Textual e as Novas Fronteiras da Literatura Computacional », il a comparé la littérature numérique combinatoire à la technologie générative de l’IA.

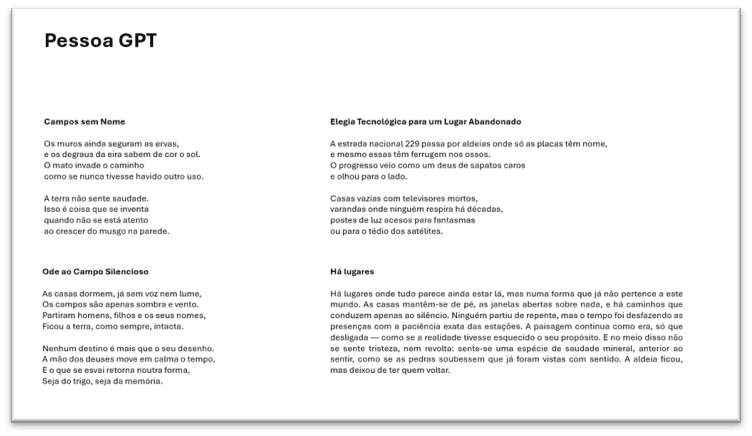

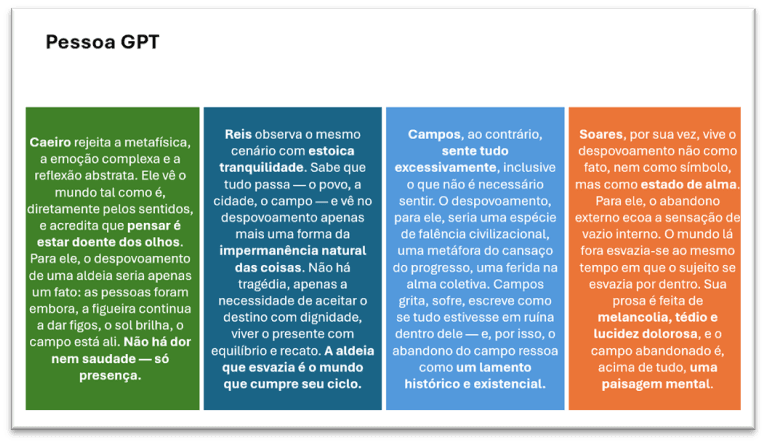

J’ai moi-même fait quelques expériences plutôt « ludiques » en ce sens. J’ai donné à Chat GPT quelques poèmes en vers de Pessoa orthonyme et des trois principaux hétéronymes ainsi que des poèmes en prose de Bernardo Soares. J’ai alors demandé à Chat GPT de créer de nouveaux poèmes en vers et en prose, en imitant le style de Pessoa et de ses auteurs fictifs, et ce sur le thème du « dépeuplement des zones rurales du Portugal ». Je mets au défi nos lecteurs d’établir auquel des ces auteurs de Pessoa correspond chacun des textes suivants :

Ensuite, j’ai demandé à Chat GPT de décrire la caractéristique essentielle de chacun de ces auteurs de Pessoa, notamment en ce qui concerne le thème choisi. Voici le résultat :

8. Tout cela est à la fois surprenant et inquiétant. En effet, ce type d’écriture nourrit aussi un phénomène de manipulation et de mystification de l’écriture, comme on peut le voir, par exemple, dans le contexte scolaire et universitaire, où des étudiants ont recours à l’IA pour produire des travaux destinés à l’évaluation, dupant ainsi les enseignants. Sans ignorer le fait que l’être humain peut devenir ou sembler obsolète face à la possibilité d’une IA de plus en plus « individualisée ». Comment envisagez-vous ces défis ?

Les humanités, dans le cadre universitaire, peuvent se positionner de façon très critique par rapport à l’IA, comme s’il s’agissait d’une aberration pour la création et pour la pensée. Or, le fait est que les étudiants y auront recours. En conséquence, je pense qu’il est nécessaire de créer une masse critique au sein même des universités afin d’aborder de façon critique la représentation numérique – qu’elle y soit favorable ou non. Autrement, cela reviendrait à discréditer la préservation du patrimoine littéraire dans le contexte numérique. En d’autres mots, très clairement et de manière concise : allons-nous laisser que des machines produites par des grandes puissances technologiques, étrangères aux spécificités de la langue portugaise, définissent ce qu’est Fernando Pessoa et d’autres auteurs de la littérature portugaise ?

Ce qui peut advenir est effrayant. De surcroît, j’estime qu’il y a un gros travail de marketing lié à l’expression « intelligence artificielle » : il ne s’agit pas d’intelligence mais de large language models, des algorithmes informatiques, qui ne sont pas intelligents, du moins selon ce que nous pensons être l’intelligence humaine. Ils ne font que générer des textes à partir de statistiques, à partir de millions de lectures de textes ils parviennent à calculer statistiquement quels mots ou concepts sont liés les uns aux autres. Or, statistiquement, cela ne veut pas dire qu’il existe un lien nécessaire entre les éléments.

Cela pose un autre problème : à partir de quels textes ces IA se nourrissent pour créer ces statistiques ? Voici un exemple : imaginons que, dans le cadre d’un jeu ludique, comme celui dont j’ai parlé précédemment, les textes sur Pessoa que l’IA va chercher soient principalement des études indexées dans des revues nord-américaines, qui ne tiennent pas compte, par exemple, des études menées par de grands spécialistes portugais de Pessoa, comme Eduardo Lourenço ou Jacinto do Prado Coelho, pour n’en citer que quelques-uns. La réponse de la machine ne sera que très partielle, reflétant seulement certaines lignes interprétatives. Une fois de plus, je le répète, nous devons faire preuve d’esprit critique et créer une masse critique au sein des facultés, nous ne pouvons pas laisser que la représentation numérique de Fernando Pessoa soit entièrement faussée.

Je remercie Nuno Ribeiro, Emília Cerqueira, Noémia Simões et tous celles et ceux qui ont pris part à l’évènement Intranquillité numérique (Lisboa Pessoa Hotel, le 24 juillet 2025) et qui ont ainsi contribué à alimenter le débat qui a débouché sur quelques-uns des sujets de réflexion abordés dans cet entretien-conversation.

En savoir plus :

> 5 (+1) sites pour lire et admirer l’œuvre de Fernando Pessoa

> Tourisme littéraire au Portugal (I) : 5 itinéraires et ressources numériques

Fabrizio Boscaglia

_

Découvrez Lisbonne et Pessoa, depuis Lisboa Pessoa Hotel, un boutique hôtel à thème inspiré par Fernando Pessoa.