Entrevista-conversa com Diego Giménez

Edição de Fabrizio Boscaglia.

O investigador pessoano Diego Giménez, da Universidade de Coimbra, conversa com outro investigador pessoano, Fabrizio Boscaglia da Universidade Lusófona, em torno de Fernando Pessoa e das tecnologias digitais. O ponto de partida é o projeto académico-informático e portal Arquivo LdoD, edição digital e plural do Livro do Desassossego de Fernando Pessoa, no qual Diego Giménez colaborou no contexto da Universidade de Coimbra. As perguntas e reflexões de Fabrizio Boscaglia seguem a negrito, enquanto as respostas são de Diego Giménez.

Boa leitura!

1. Porque e como nasceu o Arquivo LdoD?

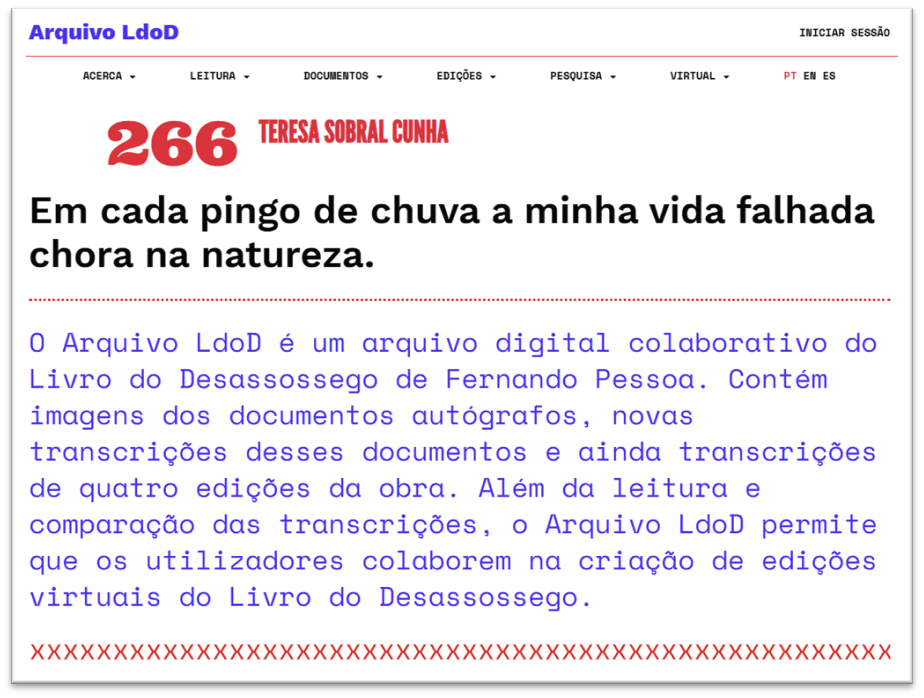

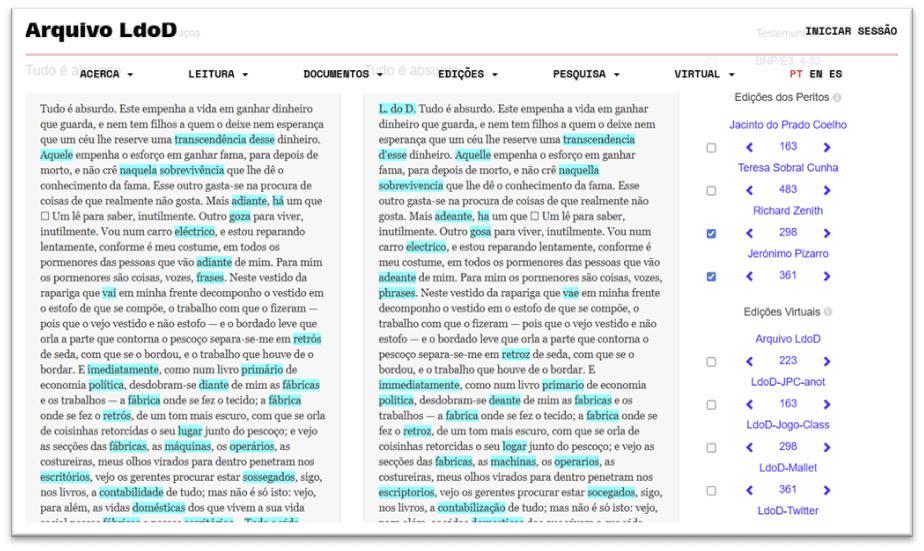

Existindo várias edições em papel do Livro do Desassossego, aquilo que veio a demonstrar o Arquivo LdoD foi que não fazia muito sentido canonizar uma edição por cima das outras, porque não existe um Livro do Desassossego, senão existem muitos “Livros do Desassossego”, tantos quantos são os editores, ou antes os leitores que mergulham nos fragmentos, e que conseguem arrumar, por assim dizer, a sua própria edição, ou a sua própria ideia do Livro. O Arquivo LdoD, entre outras funcionalidades, permite a cada um de construir a sua própria edição da obra, em termos de ordem dos textos e escolha das transcrições. Portanto, o Arquivo LdoD valoriza a fragmentação textual do Desassossego, representada agora de maneira múltipla e comparativa entre os originais e as diferentes edições.

O responsável pelo Arquivo LdoD é o professor Manuel Portela, da Universidade de Coimbra, especialista em Literatura Inglesa, Literatura Portuguesa e Humanidades Digitais. A ideia do arquivo ocorreu-lhe originalmente por volta de 2009: queria explorar todas as potencialidades do Livro do Desassossego num contexto digital, ou seja, no âmbito das Humanidades Digitais e, ao mesmo tempo, as potencialidades das Humanidades Digitais para representar e estudar a obra de Pessoa. Começámos em 2012, e o Arquivo LdoD foi apresentado ao público em 2017.

No Arquivo LdoD tornámos disponíveis e comparáveis as edições de Jacinto do Prado Coelho, Teresa Sobral Cunha e Maria Aliete Galhoz (1982), Teresa Sobral Cunha (1990), Richard Zenith (1998) e Jerónimo Pizarro (2010). Pode-se dizer que estas têm sido consideradas, ao longo das décadas, as edições prínceps, as mais reconhecidas e importantes. Além disso, o que torna as várias edições do Livro ainda mais interessantes, é que os editores deram vida a um intenso debate crítico entre eles, até nas introduções, cada um para defender as suas próprias opções de edição. O trabalho com o arquivo demonstrou que toda edição responde à leitura e subjectivização da obra inacabada.

2. Qual foi o papel do Diego e de que tipo de trabalho se tratou?

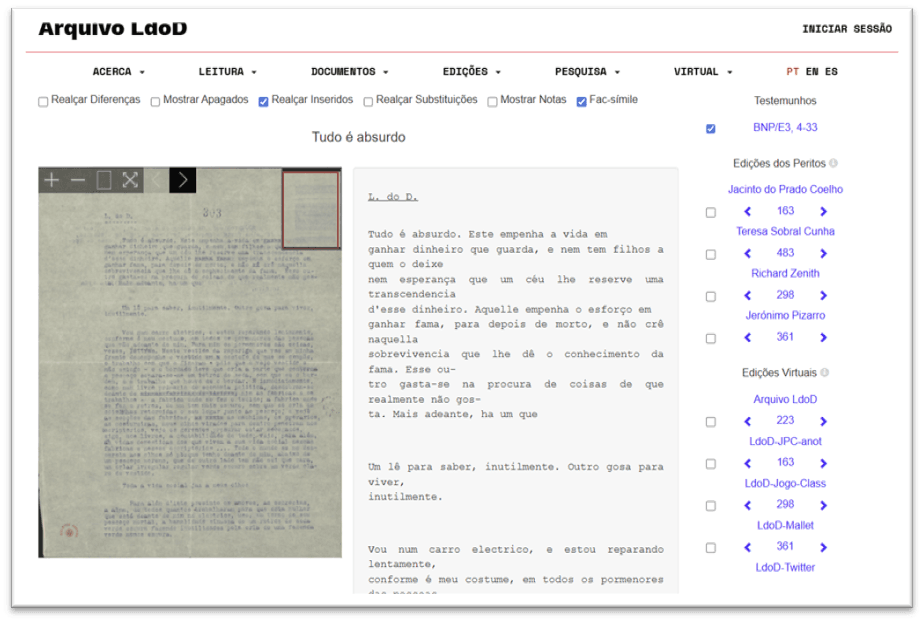

Comecei a trabalhar no Arquivo LdoD codificando os trechos, ou seja, aplicando o código informático aos textos, por volta de 2012. Tudo isso foi feito com uma linguagem de codificação informática (Text Encoding Initiative, ou T.E.I.), a partir do texto original de Pessoa. A codificação supõe a adição de código a um texto original para que este possa ser processado e representado por um software. Através do código, fez-se aquilo que poderíamos incluir no que se entende por filologia digital, representando digitalmente todas as variantes textuais que os documentos originais e a comparação com as edições apresentavam. Por exemplo, marcaram-se as variantes ortográficas: no texto original, Pessoa escreveu «attenção», seguindo a ortografia anterior a 1911. Alguns dos editores modernizaram para «atenção» e outros mantiveram a ortografia antiga. Assim, codificámos todas essas variantes, entre outras, com código informático. Dado o volume do corpus, podem imaginar o trabalho que isto supôs.

No site, podemos ver também cada documento original de Pessoa fac-similado, quer seja manuscrito ou datilografado, assim como a codificação que dele resulta, em que se pode verificar se há alterações ou acrescentos por parte do próprio Pessoa.

Aquilo que a codificação nos permitiu foi, não apenas ver o que Pessoa escreveu, senão também mapear e analisar outros dados meta-textuais, por exemplo, o tipo de papel, o tipo de folha, de tinta. Todas estas informações tornaram-se numa descrição codificada informaticamente. Havia fragmentos que demoravam dois ou três dias para serem codificados, porque havia tantas diferenças textuais entre as edições, com páginas e páginas de código.

3. Parece quase fatal, quando falamos de Pessoa, que se abra uma caixa da qual continua a sair material… Inéditos, heterónimos, edições… Cada editor é, aliás, quase outro heterónimo, pois cada um de nós quando lê pessoa tem as suas epifanias e constrói o seu próprio Pessoa. Na sua experiência pessoal de leitor, editor e estudioso do Livro, o que lhe despertou este projeto?

Para mim foi muito importante começar a codificar os fragmentos, o que significava ler documento por documento os materiais do espólio pessoano, comparando-os com as diferentes edições publicadas. A minha formação anterior tinha sido em filosofia, por isso a minha tendência ao trabalhar o Livro do Desassossego era sempre, para usar uma expressão de Gumbrecht, procurar a produção de sentido da obra, procurar os grandes conceitos de verdade, de realidade… Ficava sempre um pouco perdido nos grandes conceitos da filosofia. A minha aproximação à literatura desde a filosofia partiu da sensação de que existe uma verdade na obra de arte que escapa à razão ou ao pensamento meramente especulativo.

Foi esta a sensação de epifania que tive ao ler e reler o Livro do Desassossego: «isto é muito belo, mas não sei porque». Jorge Luis Borges falou com muita mais elegância disso, pois ele sempre suspeitou que o significado é alguma coisa que acrescentamos ao poema, que partimos de um vazio, de uma sensação de beleza, e depois procuramos o significado. O trabalho com o código tem sido, pois, essa procura de significado, mas que não tem resposta. Isso serviu-me para ler e comparar o texto exatamente por aquilo que é, parágrafo por parágrafo, linha por linha. Esta espécie de close reading, de leitura atenta, serviu-me como base para a especulação posterior.

4. Existem passagens do Livro do Desassossego, assim versos futuristas de Álvaro de Campos, em que Pessoa representa, interpreta e por assim dizer “canta” o avanço da ciência e da técnica, que naquela altura teve um impulso decisivo – tal como hoje, infelizmente – pelas dinâmicas bélicas de 1914-1918. Como é que o Diego lê Fernando Pessoa no contexto da era da tecnologia, e, vice-versa, como lê a nossa era tecnológica à luz da obra de Pessoa? Sem esquecer que Pessoa, através do heteronimismo, talvez esteja também a antecipar, de alguma forma, a época dos avatares e perfis fictícios nas redes sociais…

Concordo, de facto, as literaturas modernistas antecipam práticas de escrita contemporâneas. Há, a este respeito, uma tese de doutoramento de Maria dos Prazeres Gomes, Outrora Agora: Relações Dialógicas na Poesia Portuguesa de Invenção, em que se defende que as práticas de escrita da modernidade contêm ou prefiguram as práticas contemporâneas de escrita. Tal acontece sobretudo pelo aspeto combinatório, por estas práticas considerarem a linguagem enquanto um conjunto de elementos que se combinam uns com os outros – o que está inclusivamente na base de uma certa ideia de computação.

Quanto a Pessoa como precursor das “identidades múltiplas digitais”, um pouco por brincadeira podemos pensar os heterónimos como avatares, sim, na própria net aparecem textos e imagens em que Pessoa é tido como o verdadeiro e primeiro criador dos «perfis falsos». Um escritor como Fernando Pessoa, entre outros, sem dúvida ajuda a pensar muitas questões da atual era tecnológica. Já nos tempos de Pessoa, a Lisboa dele é como a Paris de Baudelaire, tal como esta foi estudada por Walter Benjamin nessa emergência da modernidade do século XIX, falando do aço, da invenção do daguerreótipo e do flâneur. Há alguns elementos ou marcas da modernidade que são muito presentes na obra de Pessoa: o elétrico, o cinema, o telefone, a máquina de escrever, o comboio, o automóvel, etc.

Veja-se aquele trecho do Livro do Desassossego, em que o narrador Bernardo Soares esta no elétrico e olha para o vestido de uma rapariga, e começa a pensar em todo o sistema de produção daquele tecido. Daquela sensação visiva, passa a intelectualizar a sensação, pensando em todo o sistema de produção industrial, tão típica do sistema capitalista. Ele já descreve muito bem aquele processo todo, desde a fábrica até ao corpo da rapariga, no tempo de uma viagem de elétrico que podia ter sido de cinco, sete minutos, o narrador afirma ter vivido a vida inteira. Neste breve intervalo de tempo, ele reconstrói todo um sistema de produção. É um fragmento fantástico.

5. Pessoa parece quase tentar espiritualizar a tecnologia, tentar extrair e ao mesmo tempo construir aquilo que algo aparentemente frio e mecânico tem de espiritual e portanto de livre, de uma maneira poética. Há ali uma ontologia poética da tecnologia que constitui, do ponto de vista filosófico, um grande e fascinante desafio. Acerca do perigo de a humanidade perder o contacto com o Ser por causa da «era da técnica», Heidegger afirmou em 1959 que «só um Deus nos pode salvar» desta desumanização. E o disse racionalmente, filosoficamente, não de um ponto de vista religioso. Ao mesmo tempo, o próprio Heidegger defende que quem encontra e pronuncia o Ser é o poeta, mais do que o filosofo. Será que Pessoa está a fazer isso, ou seja, a encontrar o Ser na «era da técnica», como se fosse através dele que atua aquela divindade que «só nos pode salvar»? Ou estará Pessoa, pelo contrário, a mitificar a tecnologia, contribuindo à referida desumanização?

Há em Pessoa uma poetização da vida moderna, sem dúvida, mas não no sentido de uma mitificação desumanizante da tecnologia. O seu olhar e a sua escrita partem sempre do sentido estético-literário. A dimensão poética aproxima a poetização da técnica, sim. Neste sentido, concordo com essa possível leitura “heideggeriana” de Pessoa.

6. Continuemos a “brincar à sério”: Fernando Pessoa gostaria da net e da chamada “Inteligência Artificial”?

Acho que ele acharia a maior piada da Inteligência Artificial, e poderia utilizá-la como meio para criar. Ele escrevia muito bem à máquina, diretamente, com um bom ritmo. Por exemplo, o próprio Heidegger era muito crítico em relação à máquina de escrever, defendendo que com ela todos os homens são iguais, porque desaparece a caligrafia, e na caligrafia há qualquer coisa da alma que se transmite. Por isso, o filósofo alemão criticava a máquina de escrever. Mas, de forma diferente, quando leio os textos datilografados do Pessoa, vejo ali alma. Aliás, acho que a tecnologia pode ter valor se for utilizada como meio para criar. Não se for concebida como uma divindade ou como resposta para tudo.

7. Há artistas que estão a produzir escrita literária através da chamada “Inteligência Artificial”. Acerca deste ato de delegar-ceder por parte do artista, podemos questionar: para onde é que vai a própria arte?

A este respeito, considere-se o livro de Mark Amerika, My Life as an Artificial Creative Intelligence, uma espécie de autobiografia sem factos produzida a partir da Inteligência Artificial. No projeto Pessoa 3.0, organizámos alguns seminários sobre Pessoa e o contexto digital que deram origem a um número especial na revista Texto Digital, onde Mark Amerika publicou um texto inspirado em Pessoa, mostrando experiências feitas com Inteligência Artificial. Outro académico que tem publicado nesta área é Rui Torres, da Universidade Fernando Pessoa. Ele trabalha literatura eletrónica combinatória. Por exemplo, em «Um Corvo Nunca Mais», utiliza a computação para criar poemas a partir de textos de Poe traduzidos por Pessoa. Recentemente, no texto «Combinatória, Geração Textual e as Novas Fronteiras da Literatura Computacional», comparou a literatura eletrónica combinatória com a tecnologia gerativa da Inteligência Artificial.

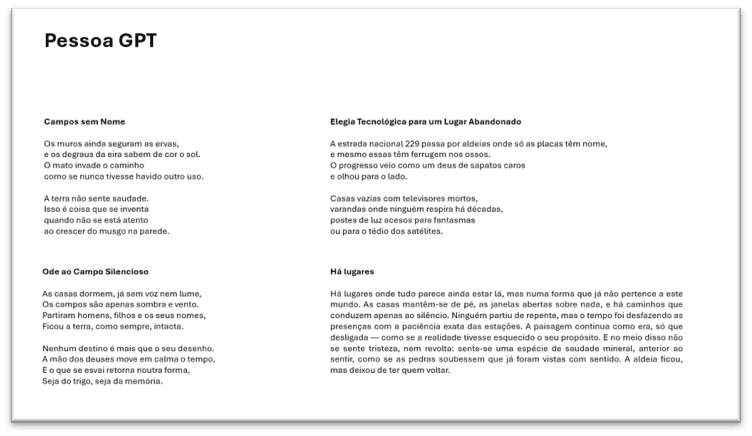

Eu próprio fiz experiências algo “lúdicas” neste sentido. Dei ao Chat GPT alguns poemas de Pessoa ortónimo, dos três heterónimos principais, e prosas de Bernardo Soares. Logo, pedi para que Chat GPT criasse novos poemas e prosas, imitando Pessoa e estes seus autores fictícios, tendo como tema dos textos «o despovoamento do interior em Portugal». Desafio os nossos leitores a perceber a qual destes autores pessoanos corresponde cada um dos textos seguintes:

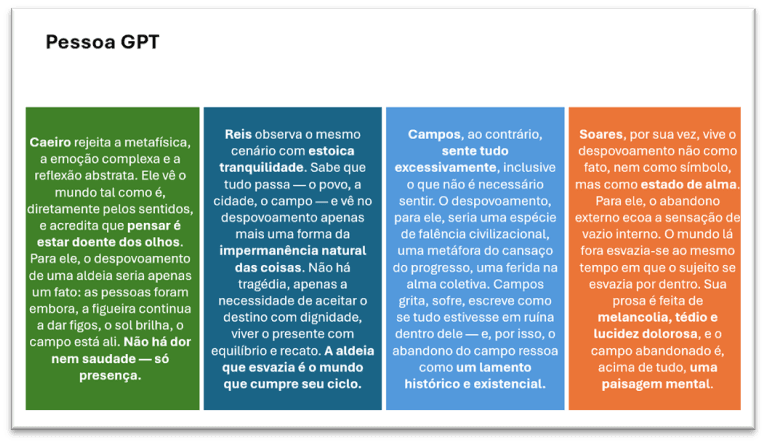

Depois disso, pedi para que o Chat GPT descrevesse qual é a caraterística essencial de cada um destes autores pessoanos, particularmente em relação ao tema escolhido. Eis o resultado:

8. Tudo isso é surpreendente, mas também inquietante. Com efeito, este tipo de escrita alimenta também um fenómeno de manipulação e mistificação da escrita, como se vê, por exemplo, em contexto escolar e universitário, onde há alunos que utilizam a chamada “Inteligência Artificial” para produzir os trabalhos destinados à avaliação, assim enganando os docentes. Sem negligenciar o facto de o ser humano poder tornar-se ou parecer obsoleto, perante a possibilidade de uma “Inteligência Artificial” cada vez mais “individualizada”. Como encara o Diego estes desafios?

As humanidades, na academia, podem posicionar-se de forma muito crítica em relação à Inteligência Artificial, como se fosse uma aberração para a criação e para o pensamento. Ora, o facto é que os alunos vão utilizá-la. Por isso, penso que é necessário criar massa crítica a partir das universidades para que se aborde criticamente a representação digital – seja a favor, seja contra ela. De outra forma, faz-se um desfavor à preservação do património literário em contexto digital. Dito de maneira muito clara e resumida: vamos deixar que máquinas produzidas por grandes potências tecnológicas, alheias às especificidades da língua portuguesa, definam o que é Fernando Pessoa e outros autores da literatura portuguesa?

É assustador o que pode acontecer. Além disso, acho também que há um grande trabalho de marketing associado à expressão «Inteligência Artificial»: não se trata de inteligência, antes de large language models, algoritmos computacionais, que não são inteligentes, pelo menos conforme aquilo que pensamos ser a inteligência humana. O que eles fazem é gerar textos a partir de estatísticas, a partir de milhões de leituras de textos conseguem calcular estatisticamente que palavras ou conceitos são associados uns aos outros. Ora, estatisticamente não significa que exista uma ligação necessária entre elementos.

Outro problema é: quais são os textos a partir dos quais estas Inteligências Artificiais estão a alimentar-se para criar essas estatísticas? Dou um exemplo: imaginemos que, numa brincadeira lúdica como a que ilustrei, os textos sobre Pessoa que a Inteligência Artificial vai buscar sejam principalmente estudos indexados em revistas norte-americanas, não contemplando, por exemplo, estudos de grandes pessoanos portugueses como Eduardo Lourenço ou Jacinto do Prado Coelho, entre outros. A resposta que a máquina vai dar vai ser muito parcial, refletindo apenas determinadas linhas interpretativas. E aqui, repito, devemos incidir criticamente e criar massa critica nas faculdades, não podemos deixar que a representação digital de Fernando Pessoa seja totalmente desvirtuada.

Um agradecimento a Nuno Ribeiro, a Emília Cerqueira, a Noémia Simões e a todos os participantes no evento Desassossego Digital (Lisboa Pessoa Hotel, 24 jul. ’25), por terem contribuído a alimentar o debate do qual resultaram alguns temas de reflexão tratados nesta entrevista-conversa.

Saiba mais:

> 5 (+1) sites para ler e admirar a obra de Fernando Pessoa

> Turismo Literário em Portugal (I): 5 roteiros e recursos digitais

Fabrizio Boscaglia

_

Descubra Lisboa & Pessoa, a partir do Lisboa Pessoa Hotel, um hotel boutique temático inspirado em Fernando Pessoa.